ロッテファーム本拠地整備に補助金

ロッテファーム本拠地整備の総額が概算で150億円と試算されていますが、君津市が全額を支出するわけではありません。 商工会議所の賀詞交...

ロッテファーム本拠地整備の総額が概算で150億円と試算されていますが、君津市が全額を支出するわけではありません。 商工会議所の賀詞交...

活動報告に来ていただいた皆様、ありがとうございました! 2月22日(日)が今回最後の報告会となります。 午前10時~ 生涯学習...

「ちば県議会だより」が発行されました。(2月5日の朝刊に折り込まれました) 県民の皆さまに、千葉県議会でどのような議論が行われているのかを...

「高校授業料無償化」と聞くと、多くの保護者は「これで家計が楽になる」「子どもの進路の選択肢が広がる」と期待します。実際、制度の趣旨はそのと...

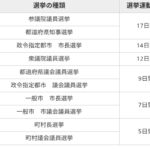

今回の衆議院解散・総選挙は、解散表明から公示までの期間が異例の短さとなり、民主主義の基本である「十分な熟議の機会」が損なわれた形となりまし...

活動報告が出来上がりました。これから新聞折込、ポスティングをしていきます。後援会に入っていただいている方には送付させていただきます。 ...

小糸川の伐採が始まりました!今までの県議会質問、予算委員会、常任委員会や知事への予算要望で言い続けてきた小糸川の管理が動き出します! ...