平成31年4月25日に森田知事名で許可された林地開発許可通知書には許可条件について以下のように書かれています。(※印は私の意見です)

許可条件

次の事項に反して開発行為を行った場合は、中止命令、復旧命令、及び許可の取り消しを行うことがある。

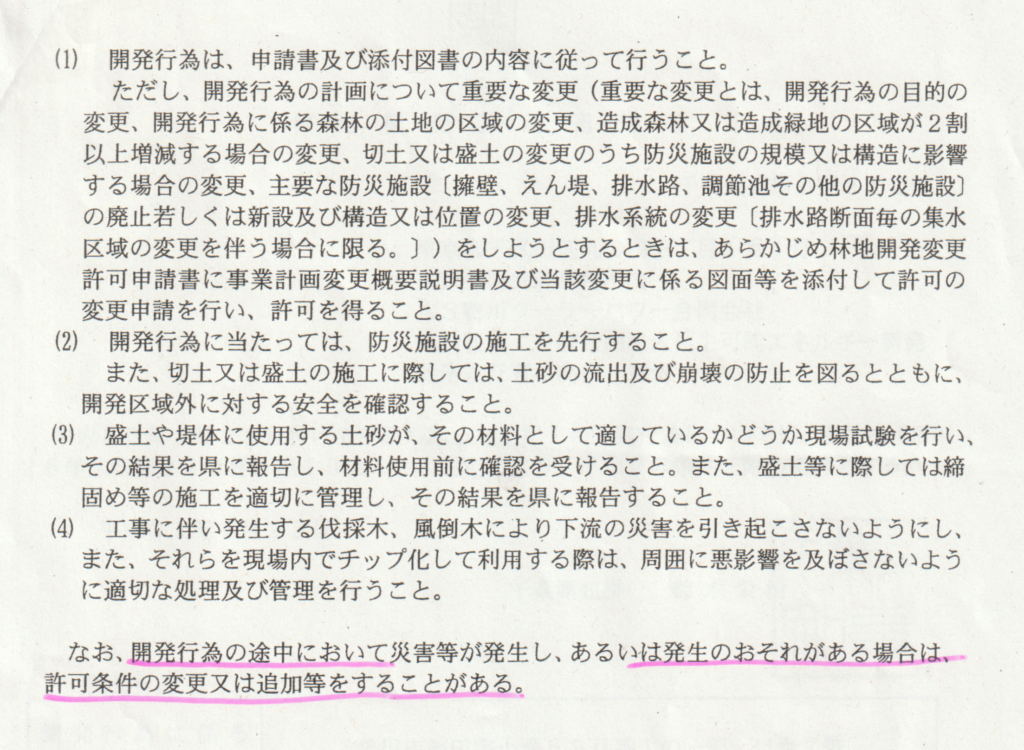

(1) 開発行為は、申請書及び添付図書の内容に従って行うこと。

ただし、開発行為の計画について重要な変更(重要な変更とは、開発行為の目的の変更、開発行為に係る森林の土地の区域の変更、造成森林又は造成森林に影響する場合の変更、主要な防災施設〔擁壁、えん堤、排水路、調整池その他の防災施設〕の廃止若しくは新設又は構造若しくは位置の変更、排水系統の変更〔排水区域の変更を伴う場合に限る。〕)をしようとするときは、あらかじめ林地開発変更許可申請書に事業計画変更説明書及び当該変更に係る図面を添付して許可の変更申請を行い、許可を受けること。

※申請書及び添付図書の内容に従って行っていません。なので行政指導も受けています。

(2) 開発行為に当たっては、防災施設の施工を先行すること。

また、切土又は盛土の施工に際しては、土砂の流出及び崩壊の防止、開発区域外に対する安全を確認すること。

※許可を得た時は調整池(東側)から施行するとの説明だったが実際には西側アクセス道路から施行しています。平成31年3月6日に審議した千葉県森林審議会森林保全部会でも議論となっており「調整池から完成させていく」と議事録に記載があり、明確に反しています。

(3) 盛土や堤体に使用する土砂が、その材料として適しているかどうかの現場試験を行い、その結果を県に報告し、材料使用前に確認を受けること。また、盛土、堤体等に際しては締固め等の施工を適切に管理し、その結果を県に報告すること。

※これは推測ですが、空撮された写真をみるとその色合いから固化材を使っているのではないかと思われます。固化材の使用の有無を調査し、使用前に確認を受けたか確かめる必要があります。

(4) 工事に伴い発生する伐採木、風倒木により下流の災害を引き起こさないようにし、また、それらを現場内でチップ化して利用する際は、周囲に悪影響を及ぼさないように適切な処理及び管理を行うこと。

※空撮で明らかになっていますが伐採木をそのまま放置していて適切な管理をしていない。これも明確に反していると言えます。こちらも審議会で議論されていたことです。

(2)と(4)は明らかに許可条件に反しています。林地開発許可申請は審議会を通した後に許可を出しているので審議会で議論は重いはずです。行政指導で直せばいいと考えるのは審議会軽視です。

まずは中止命令を出し工事を止める。工事を続けたければ再度審議会を通すのが筋です。

なお、開発行為の途中において災害等が発生し、あるいは発生のおそれがある場合は、許可条件の変更又は追加をすることがある。

※災害の発生のおそれは極めて高いと考えられます。現行法の基準には適合していないし、最新の気象データで計算していないという点と、排水管としてコルゲート管を埋設するわけですが、最深約80mの谷を埋め、30センチごとに転圧していく計画ですから排水管が土の重さに耐えられるわけがありません。国土交通省のコルゲート管の耐圧資料からも明らかです。

排水が詰まれば水が溜まります。そして水圧に耐えきれなくなったとき、一気に崩壊します。

参考 千葉県森林審議会森林保全部会議事録 https://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/shingikai/kenshinrin/#a02

参考 国土交通省 コルゲート管の耐圧についてhttps://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/suishitsu/information/i040315/sankousiryou.pdf?utm_source=chatgpt.com